column

デジ・ライフコラム

これまでのキッズプログラミングのコラムではScratch(スクラッチ)やロボットプログラミングについてご紹介いたしました。

(過去の記事が気になる方はコチラから→https://school.nojima.co.jp/column/ )

今日は、スクールで生徒様が受講しているプログラミング講座の内、ロボット中級コースで使っている学習教材「SPIKE™ プライム」についてをご紹介します。

INDEX

①SPIKE™プライムとは

SPIKE™プライムとは、レゴ社が開発した、「レゴ®エデュケーション」シリーズの、レゴブロックを使ったプログラミング学習教材の一つです。

レゴブロックを使って形を組み立て、パソコンやタブレットで専用アプリでプログラミングをして自動で動かすことができるようになります。

想像力を広げ、論理的思考能力を伸ばす。そのうえで、実際に自分が作ったものを動かせるという優れものです。

プログラミングはScratch(スクラッチ)と同じビジュアルプログラミング言語を使用しており、直感的にプログラミングをすることができます。また、Python言語でもプログラミングをすることができるため、アルゴリズム、データ構造などより高度な学習にも最適な学習教材です。

②自分で思い描いたロボットをアウトプットする

まずは、プログラミングの学習に入る前に、ロボットを組み立てしていくことから始まります。

レゴで遊んだことがある方や遊んだことがない方も、ロボットの組み立ての時は必ず意識しないといけないことがあります。 それはモータやセンサー、ハブといったおもちゃのレゴブロックにはない特殊なパーツです。 これらは取り付け方を間違うと、作ったロボットがうまく動かなかったりします。

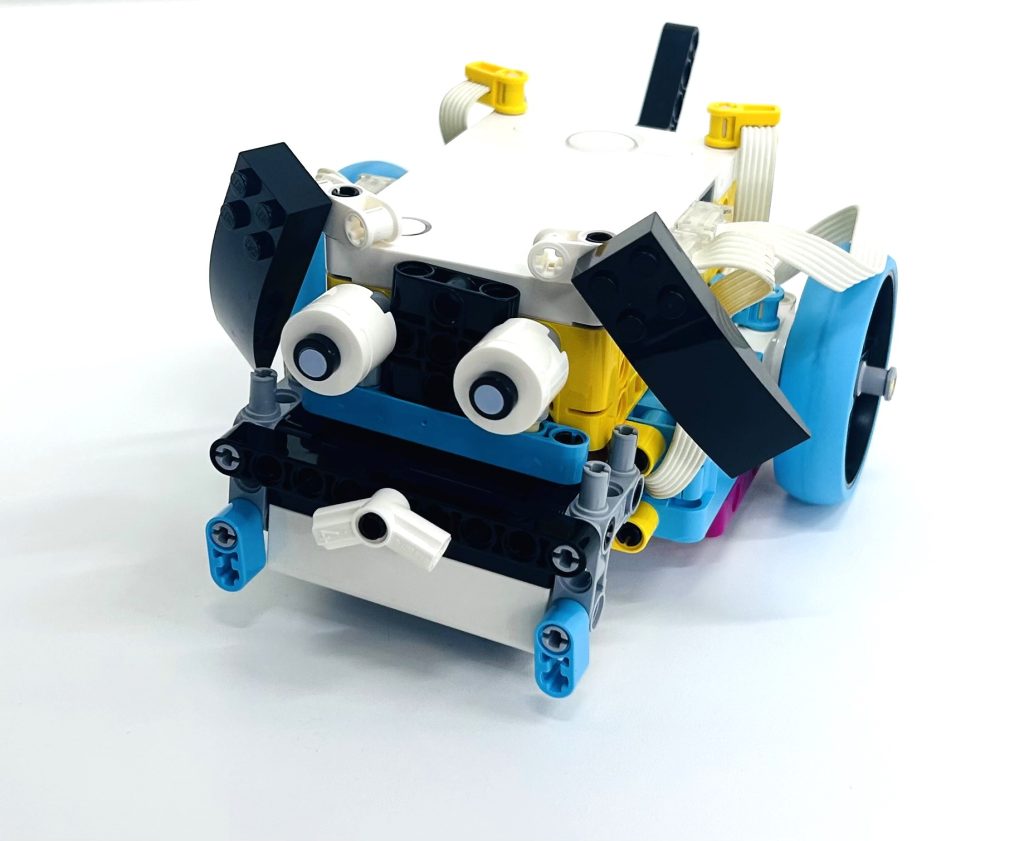

今回は【距離センサー、モータ2個】を組み込んで、犬のロボットを組み立ててみました。かわいいでしょう?

このように皆さんも、頭の中で想像した動物やロボットなど、好きなものを形にするところから進められます。

③実際にプログラミングしてみる

もちろん実際にロボットを組み立てて鑑賞して終わり。 なんてことにはなりません。

この犬を実際に動かしてみます。まずは動画を見てみてください。

モータでタイヤを動かし、距離センサーで地面が遠くなったのを検知!そのまま進むと危ないので、下がって向きを変える。 という動きですね。

単純な動きですが、プーリー式のミニカーのように落ちてしまうのではなく、機能を組み合わせて、常に落ちないような動きが作れます。

横から見るとこんな感じ……。

机から少しはみ出した黒く四角いパーツが距離センサーです。 距離センサーが机からはみ出した途端、後ろに戻るのが見えたでしょうか? すごいでしょう! まさに「かしこい」犬ですね。

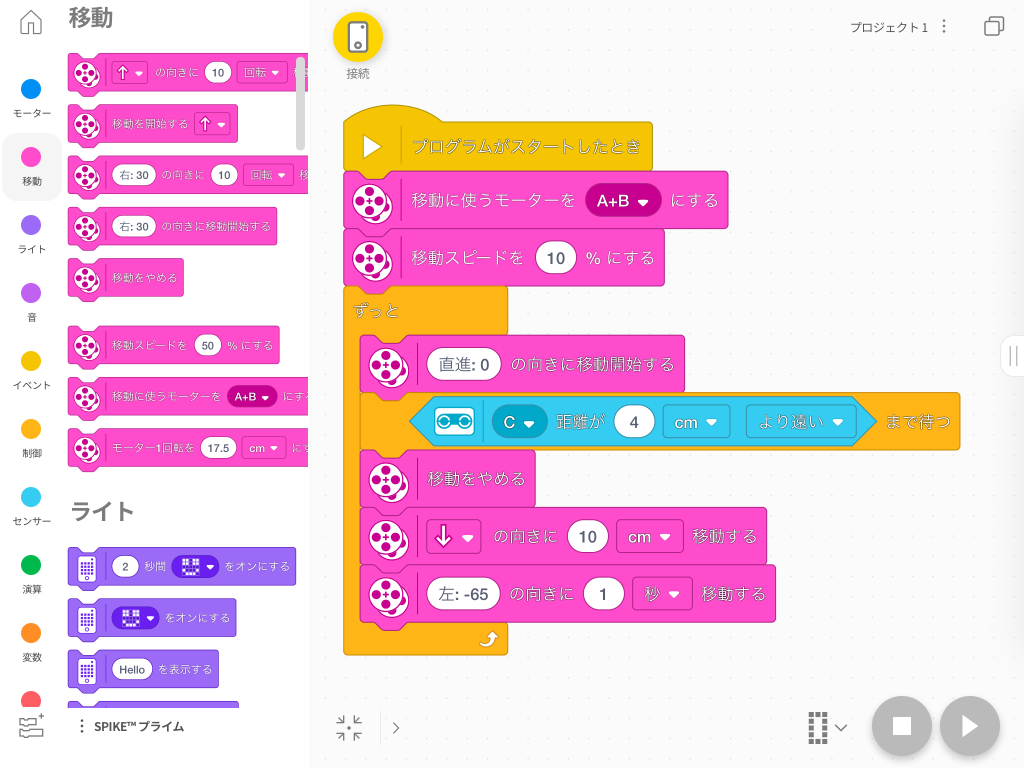

ちなみに、プログラムはこのような形で作成しています。

一枚の画像で見ると少々難しく感じますね。ですが、つなげて読んでみると……

上から順に

①使うモータ、移動する速度を決めて、常にまっすぐ前に進む。

②距離センサーが4㎝よりも遠くなったら進むのを止めて、後ろに10cm移動する。

③最後に、進む方向を変える。

意外と簡単に見えてきませんか? 全体を見ると難しいと感じてしまうかもしれませんが一つずつ紐解いていくと、案外簡単なプログラムです。

この簡単なプログラムを一つ一つ順番に組み合わせ、一つの大きなプログラムにしていきます。

④最後に

いかがでしたか? 皆さんもロボットプログラミングに興味をお持ちいただけましたか?

私たちの教室の生徒さんも、日々工夫を凝らし、様々なロボットを作っています。

ドラゴンや、ゴムを飛ばす装置、オープンカーなど、少しの工夫で全く違うロボットが完成するのです。

こんなものを作ってみたい、こういう風に動かしてみたいと、少しでも興味を持っていただけたら幸いです。

前回のコラム(https://school.nojima.co.jp/column/20241130/)でご紹介したQumcum(クムクム)は1月30日更新予定のコラムにてご紹介したいと思います。お楽しみに!