column

デジ・ライフコラム

こんにちは、湘南台校の小野です。

みなさんは今スマホかパソコンのディスプレイ画面で、この記事を読んでいるはずです。実は世界で初めて電子式テレビジョン受像器(テレビ)を実現したのは日本の高柳健次郎博士で、同時にこれが世界初の電子式映像表示装置(ディスプレイ)の実現となります。それは1926年12月25日、大正天皇が崩御され時代が昭和へと移った日の出来事だそうです[1]。

このテレビやディスプレイで映像を映す仕組みは人間の眼の特性を巧みに利用することで実現されています。今回はそのお話をします。お話しする人間の眼の特性は

①赤・緑・青の3色にしか反応しないという色覚

②どれだけ小さいものまで区別して見えるかという空間分解能

③どれだけ速い時間変化まで区別して見えるかという時間分解能

の3つです。

INDEX

①眼の色覚

色に関する人間の眼の特性については、以前「色のお話」というコラム記事で紹介しました。簡単に言うと人間の眼はRed(赤)・Green(緑)・Blue(青)の3つの色の光にしか反応しないため、どんな色の光でもRGB3色の比を変えて混ぜ合わせることで同じように見える色の光を作れるということです。

カラーテレビはこの性質を利用して色を表現しています。図1はカラーテレビでの画素の色表現を示しています。画素とは画面を構成する光の微小な領域で、図では画素は縦3 x 横7の計21画素となっています。画素はRGBの3色の発光部を持っており、R,G,Bの明るさは独立に変えることができます。なので図に示すようにR,Gを発光させた画素は遠くから見ると黄色に見え、R,G,Bを発光させた画素は遠くから見ると白に見えます。

②眼の空間解像度

何か難しそうな言葉ですが、健康診断でおなじみの視力のことです。視力検査ではCの字のすき間が開いている場所を識別できるかで視力を判定しています。このCの字は考案者の名からランドルト(Landolt)環と呼ばれています[2]。図2に示す角度1分(=1/60度)の環のすき間まで識別できる視力が1.0です。視力2.0なら0.5分、視力0.5なら2分までのすき間を識別できるということです。

テレビで視力が問題になるのは図1の画素を視聴者が識別できないようにする必要があるためです。そうしないと画素が目立つ粗い画面になってしまいます。そのためには画面と視聴者の距離である視聴距離を大きくすればよいわけですが、そうすると今度は視野に占める画面の割合が小さくなってしまい画面の迫力が無くなってしまいます。

適切な視聴距離は、後述するFHDでは画面高さの3倍程度が推奨されています[3]。以下ではこの理由を画素のサイズと視力の関係から考えてみます。

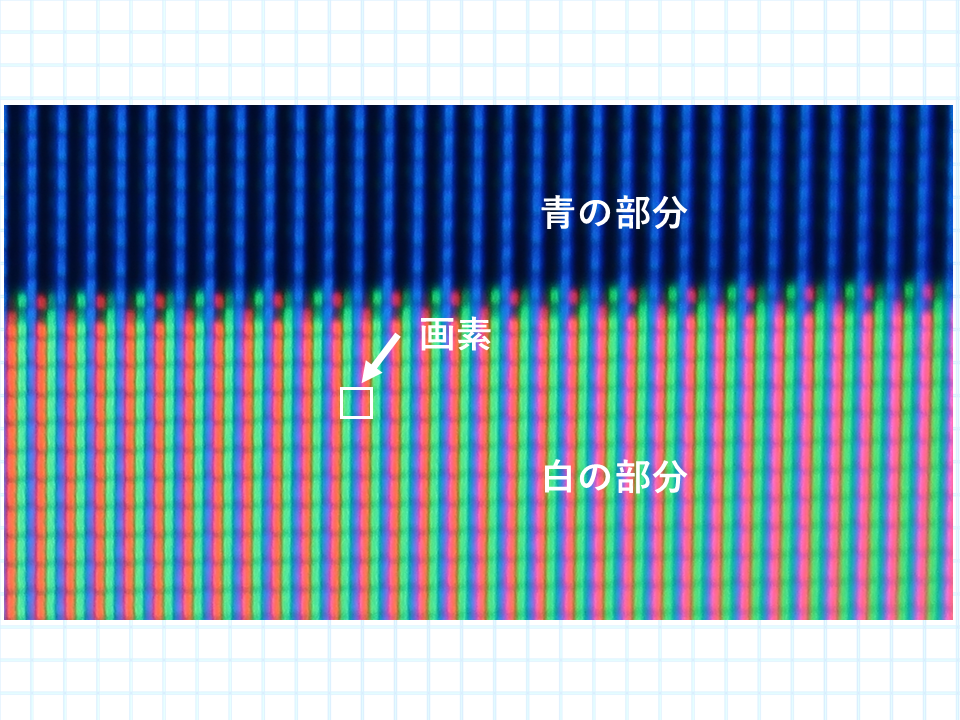

図3は32型のテレビです。このテレビの画素サイズを求めてみます。32型というのは画面の対角線の長さが32インチということで、1インチ=2.54 cmなので32 x 2.54 cm=81.3 cmとなります。最近のテレビでは画面の縦横の長さの比は16:9となっています(ワイド画面)。画面中の画素数はテレビの画質(画面解像度)で決まります。最近のテレビならFHD(Full High Definition)が一般的で、画素数は横1920×縦1080個です。

以上のデータからこのテレビの画素サイズは以下のように求められます。

画面のサイズ 32インチ=81.3 cm

画面の縦横の比率=16:9

画面の横方向の長さ=70.8 cm、縦方向の長さ=39.8 cm

画面の解像度 FHD(画素数: 横方向1920個×縦方向1080個)

横方向の画素サイズ=70.8 cm/1920=0.369 mm

縦方向の画素サイズ=39.8 cm/1080=0.369 mm

32型FHDのテレビの画素は縦0.369 mm x 横0.369 mmの1 mm角にも満たない小さな正方形であることが分ります。この中にRGBの3色の発光部と各々の明るさを制御する仕組みが詰め込まれています。

では視聴距離を画面高さの3倍とした時に、この画素の大きさは角度にして何分となるでしょうか。

画面高さ=39.8 cm

視聴距離=39.8 cm x 3=1.19 m

画素のなす角度=0.364 mm/1190 mm x 180/π 度=0.0178度=1.07分

角度の所で180/πが出てきますが、これは角度の単位をラジアンから度に変換するためのもので、今は高校2年生で習うようです。

画素のなす角度はほぼ1分であることがわかりました。このことから画面高さの3倍という推奨視聴距離は視力1.0の人が画素を識別できる限界の距離であることがわかります。つまり推奨視聴距離とは画素が目立たないという条件の下での最小の距離だということになります。

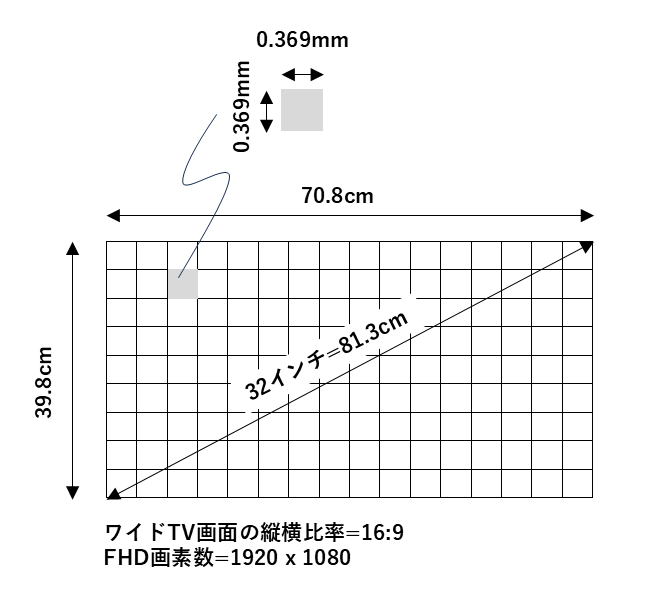

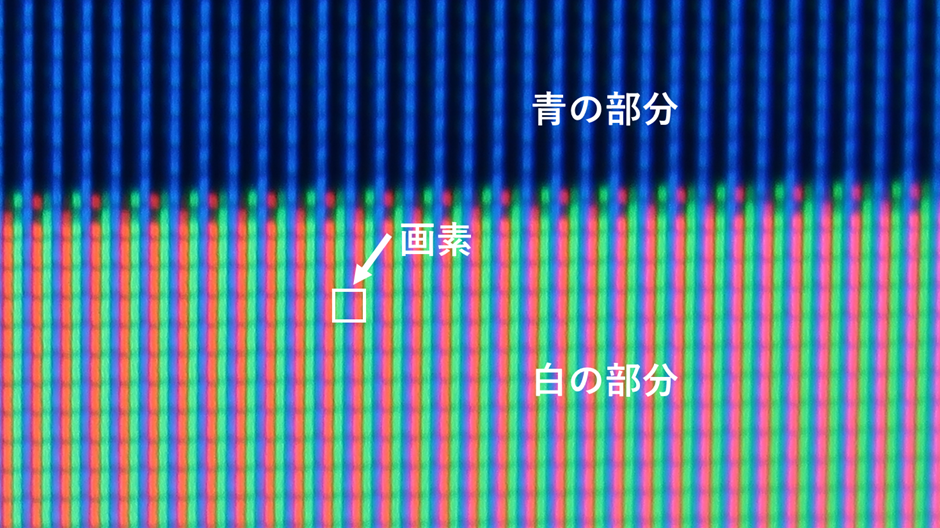

テレビ画面に近づいて観察すると、画面が多数の画素から構成されていることが何となくわかります(長時間の観察は眼によくないので、ご注意ください)。さらに拡大できればRGB3色の発光部が分離して見えるはずですが、肉眼では不可能です。

図4は自宅のテレビの画面を虫眼鏡とデジカメを使って拡大してみた写真です。遠くから見た場合、上側は青、下側は白に見える部分を拡大しています。図より青の部分はBの一色のみが、白の部分はRGBの3色全てが発光していることがわかります。また画面が多数の画素から構成されていることもわかります。

③眼の時間分解能

光をある時間間隔で点滅します。この時間間隔を短くしていくとある所で点滅していることが識別できなくなります。その時の時間間隔が眼の時間分解能です。視覚の残像が残る時間と考えることもできます。この時間間隔は1/20から1/30秒程度です。

古い話になりますが、昔の蛍光灯は電源周波数の2倍の周波数で点滅していました。商用電源の周波数は東日本では50 Hzなのでその2倍の100 Hz、時間にして1/100秒間隔で点滅していたことになります。これは眼の時間分解能よりも短いので、蛍光灯の光が実際には点滅しているにもかかわらず、光がちらついていることを感じることはありませんでした。その後で登場したインバーター式の蛍光灯はさらに高い周波数で点滅しているので、ちらつきはさらに小さくなっていました。

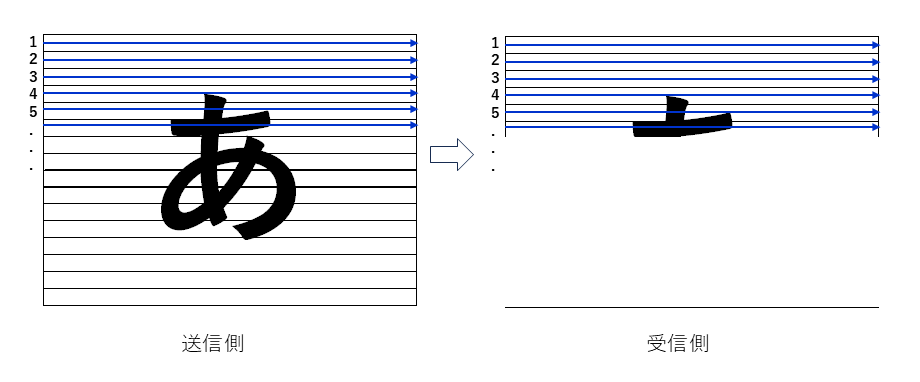

テレビの話に戻ると、映像は以下のようにして送信側から送られ、受信側で表示されます。まず送信する画像を図5に示すように分割します。送信側で分割された線状の部分を上から下へ1つずつ送り、受信側で線状の部分を1つずつ表示します。分割された線状の部分は走査線と呼ばれ、これにより画像が再構築されます。これを複数の連続した画像に対して高速で繰り返すことで、映像が画面に表示されます。

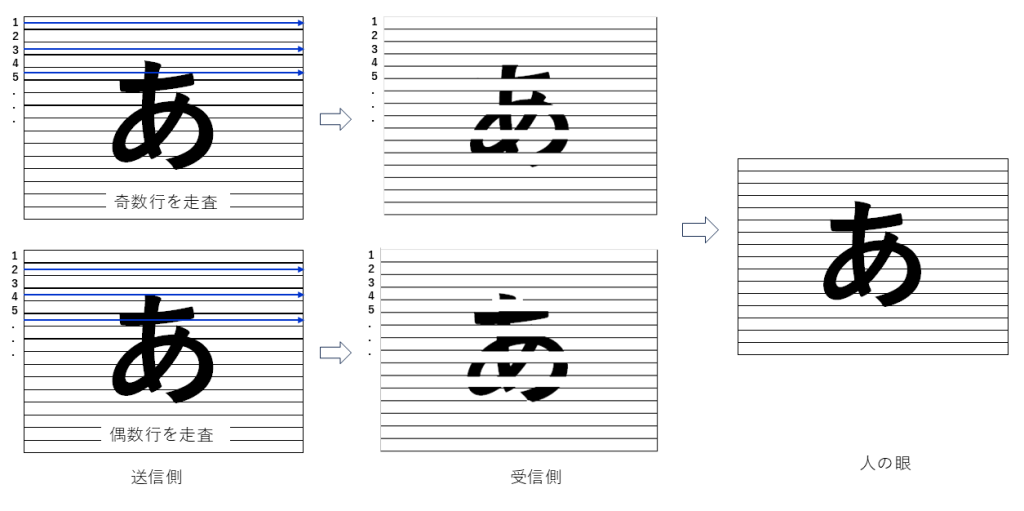

図5のように全ての走査線を1本ずつ順番に送る方式はプログレッシブという方式ですが、テレビはインターレースという少し異なる方式を採用しています。この方式では図6に示すようにまず1, 3, 5 …の奇数の行の走査線を使って1/60秒で画像が構築されます。次に2, 4, 6 …の偶数の行を使って1/60秒で画像が構築されます。

この時、画像の書き換えの速さが眼の時間分解能より短かいため、人間の目には奇数行の走査線が残像として残っています。そのため、偶数行の走査線の像と一緒になって1枚の像として見えます。この方式の利点は滑らかな映像を表示できることです。なおFHDの放送では走査線の数は1080本です。先にFHDテレビの画素数を紹介しましたが、縦方向の画素数の1080個は走査線の数であることがわかります。

図7の動画は画像の書き換え速度の効果を示しています。この動画は以前「画像ファイルのお話」というコラム記事で紹介したGIFという画像フォーマットの特長であるアニメーション表示を使ったもので、単純に複数の静止画を順番に見せることでパラパラ漫画のように動画を表示しています。書き換え速度の違い(4倍に設定)により、動画の滑らかさが違っていることがわかっていただけると思います。

まとめ

いかがだったでしょうか。今回は皆さんが毎日使っているテレビやディスプレイの映像が人間の眼の特性を巧みに利用して実現されていることを紹介いたしました。これは皆さんの周りに当たり前にある道具も様々な背景や歴史を持っていることの1例にすぎません。皆さんの興味を引くことができたなら幸いです。

参考文献

[1] 高柳健次郎財団, “高柳健次郎について”, https://takayanagi.or.jp/sub/takayanagi.html, (2025-05-08)

[2] 目と眼鏡の情報室 みるラボ, ”視力検査のランドルト環の意味とは?Eチャート、スネレン視標につい ても解説”, https://mirulab.jp/column/cat05_eye_trouble/2462/, (2025-05-08)

[3] アイリスオーヤマ, “テレビは何インチにすべき? サイズ一覧や視聴距離・部屋の広さに応じた選び方”, https://www.irisohyama.co.jp/plusoneday/electronics/7/, (2025-05-08)