column

デジ・ライフコラム

INDEX

はじめに

こんにちは、湘南台校の小野です。

今となってはもう遠い昔の出来事のように思えますが、コロナにより突然在宅勤務が始まった際に色々な問題が起きました。同様の経験をされた方も多いと思いますが、最初に問題になったのは会社となかなかネットワーク接続できないことでした。接続数が急増したので無理もないことだったと思います。この問題は会社がサーバーの数を増やすにつれ徐々に解決されていきました。

次に問題となったのは会社支給のノートPCの画面が狭いことでした。会社でも同じノートPCを使っていたのですが、在宅勤務では業務で使用するアプリケーション群に加えて連絡ツールやWeb会議ツールなど色々なソフトが必要となり、画面が狭く感じられました。そのため図1に示すマルチディスプレイ環境を構築しました。この時期、図のようなノート PC に大きなディスプレイという環境が流行したと記憶しています。

この環境ではWindowsのディスプレイ設定を「表示画面を拡張する」として、複数のディスプレイをあたかも一つの大きな画面であるかのようにしてて使用できます。 ただこの方法は場所を取るので一式しか準備できず、その後に妻も在宅勤務になったため場所の取り合いになりました。

そのため一人は図のマルチディスプレイ環境で、もう一人はダイニングテーブルで仕事をすることになりました。マルチディスプレイ環境を使用するのは当日に会議・打ち合わせが多い方ということにしました。ダイニングテーブルの方は当然のことながら家族の食事でも使うので、マルチディスプレイ環境を構築することは困難です。

前置きが長くなってしましましたが、このような場合に使えるのが画面分割と仮想ディスプレイです。 画面分割は一つの画面を複数の領域に分けて表示し、複数のアプリケーションで同時に作業できるようにします。仮想デスクトップは一つの画面に対して複数のデスクトップを設定し、それを切り替えて利用します。ディスクトップは作業内容や用途によって使い分けます。

本日はこの2つのディスクトップ環境の使い方について紹介したいと思います。

画面分割

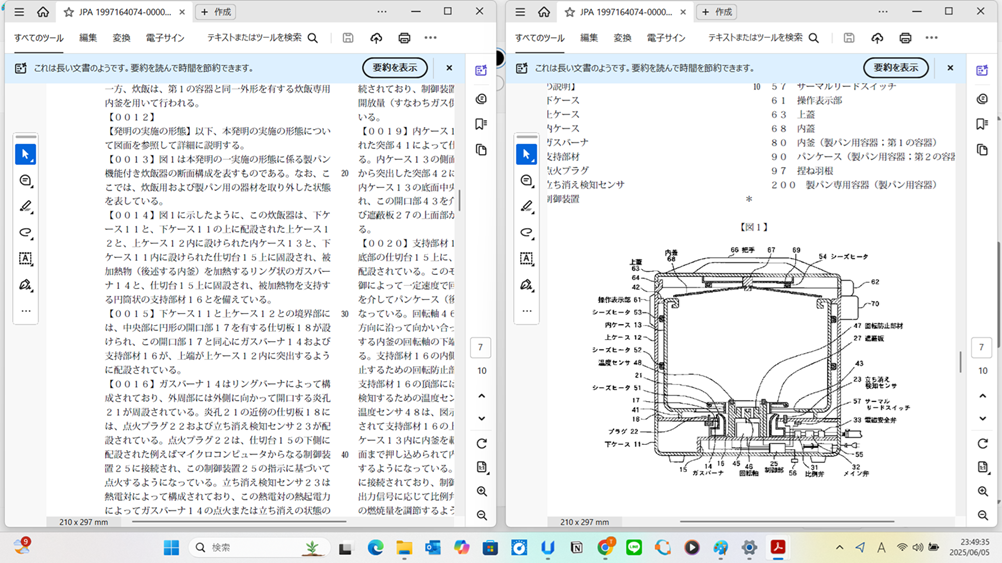

本題のディストップレベルでの画面分割の前に、まずアプリケーションレベルでの画面分割から説明します。図2にAcrobat Readerでの例を示します。図示の文書は公開特許公報という特許庁が発行する公報で、図とそれを説明する文章が離れたページに記載されています。そのため画面が1つだと図のページと文章のページを行ったり来たりする必要があり、非常に面倒です。

しかし画面を2つに分割表示し、一方に図を、もう一方に文章を表示させると読みやすくなります。図では左側が説明の文章、右側が図です。WordやExcelも同様の機能を持っています。

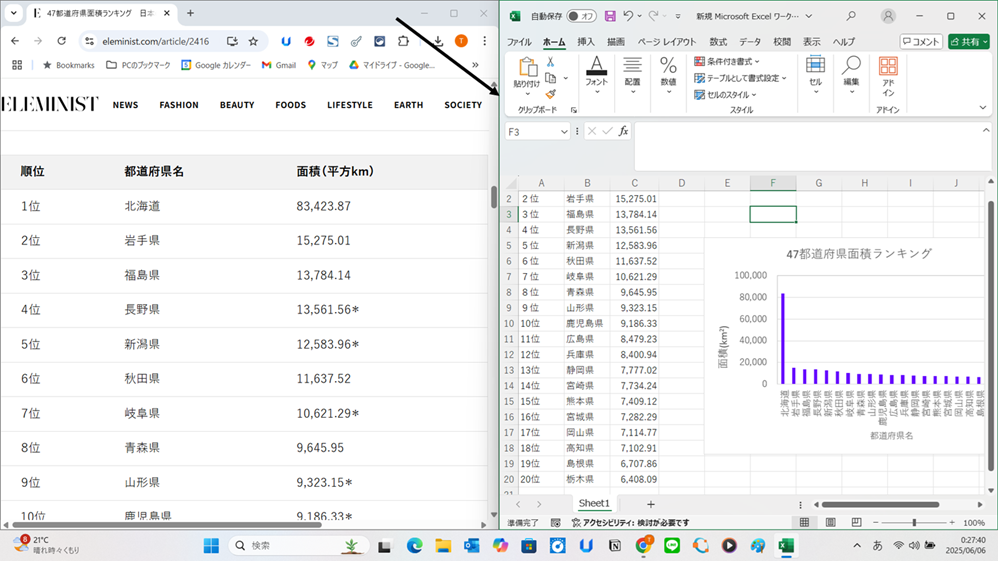

前記の機能はAcrobat Reader自体の機能ですが、Windows自体も画面分割の機能を持っています。この機能では一つのデスクトップ画面を複数の領域に分けて表示し、複数の異なるアプリケーションで同時に作業できるようにします。 図3にChromeとExcelの例を示します。この例ではChromeで表示した各都道府県の面積を読み取って、Excelでグラフ化しています。

画面分割を行わず単純に複数のウィンドウを開いて表示サイズを調整したり、複数のタブを開いて切り替えしながら操作したりする方法もありますが、手間がかかります。画面分割なら資料のウィンドウと作業のウィンドウを同時に並べて表示できるので、切り替えの手間をなくしてスムーズに作業が進められれます。また書き写す際の誤りを減らすこともできます。図の例では文書の統計データを見ながらExcelでグラフを作成していますが、逆に統計グラフを見ながら文書を作成する場合にも便利です。

画面分割は以下の手順で実施します。

・分割表示させたいアプリケーションを起動します

・Windowsキーと矢印キー(左または右)を同時に押します

・左矢印キー(←)だとアプリケーションのウィンドウが左半分に配置され、右矢印キー(→)

だと右半分に配置されます

・もう1つのアプリケーションを起動し、同様にしてWindowsキーと反対側の矢印キーを押

します

・分割画面が表示されますが、分割比率を変える場合は図に矢印で示す両ウィンドウが接する

画面端をドラッグします

・元に戻す場合は分割表示されたウィンドウの画面上端をダブルクリックします

仮想ディスクトップ

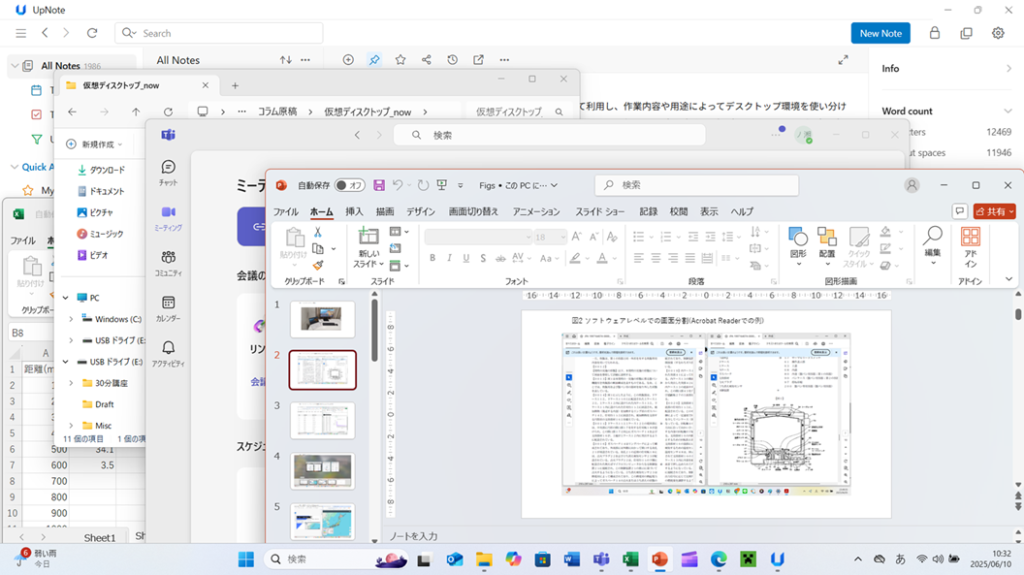

仮想デスクトップでは複数のデスクトップ画面を切り替えて利用し、作業内容や用途によってデスクトップ環境を使い分けます。みなさんは図4のように作業をしているうちに多数のアプリケーションを開いてしまい、どこに何があるのかわからず、毎回探すのに手間がかかってしまったという経験はありませんか?この問題を解決するのが仮想デスクトップです。

デスクトップを机に例えるとイメージしやすいかもしれません。異なる複数のタスクを1台の机でこなそうとしても、Aタスク、Bタスク、Cタスク……と、タスクが多いほど机の上が散らかってしまい、目的の資料を見つけるのが困難になります。しかし作業ごとに使用する机を切り替えることができれば、整理整頓された状態を維持できます。目的に合わせた机(デスクトップ)を用意すれば効率よく作業することができます。

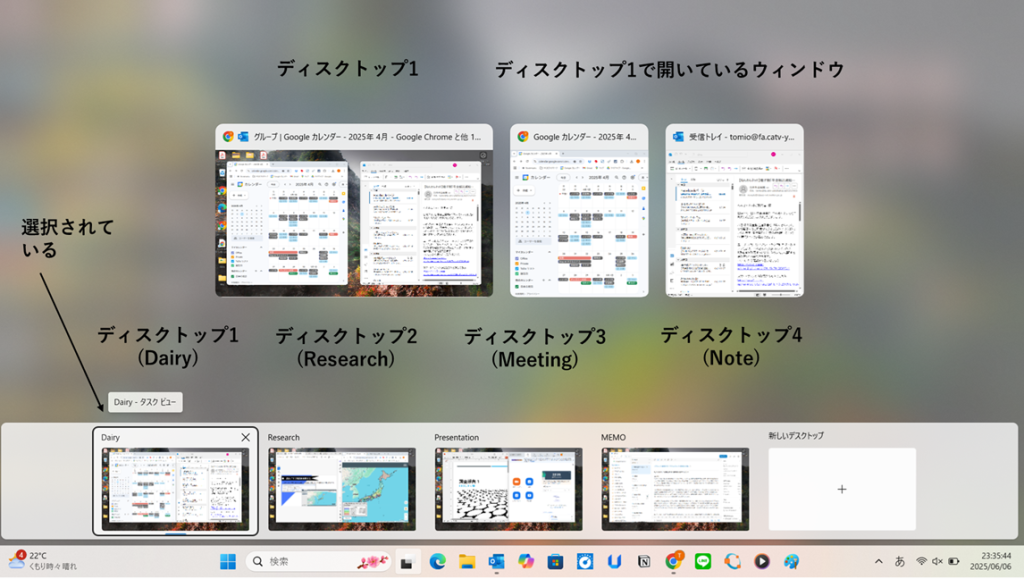

図5に仮想ディスクトップの例を示します。これはタスクビューと呼ばれる画面で、画面下側には1-4までの複数のディストップが、画面上側には現在選択されているディスクトップ1で開いているアプリケーションのウィンドウが表示されています。各ディスクトップの名前、用途、開いているアプリケーションを以下に示します。

・ディスクトップ1 / Dairy Work:日常業務用

スケジュール管理のカレンダーと連絡用のメール

・ディスクトップ2 / Research:調査・研究用

e-Stat(政府統計ポータルサイト)のマニュアルを表示したPDFリーダーと

操作結果を表示したブラウザ

・ディスクトップ3 / Meeting:打ち合わせ

プレゼン用のPowerPointとWeb会議システムのZoom

・ディスクトップ4 / Note: メモ用

業務中に決まった事や思いついたことなどをとにかく保存しておくためのメモアプリ

余談ですが年を取ったせいか、最近特に物忘れが激しいので、なんでもメモアプリに書き込んでいます。そして後で整理してからスケジュールやタスクはカレンダーに、他は整理してメモや備忘録等としてメモアプリに保存しています(一部の方と同じように、以前はEvernoteを使っていて、その後NotionかUpnoteかで悩んだ末に、UIが似ているUpnoteに移行しました)。

仮想ディスクトップでは途中で作業を中断して別のディストップに移動し、その後で戻ったとしてもウィンドウの配置はそのままなので、ディスクトップ切り替え後にすぐに作業を再開できます。またディスクトップ内では作業に必要なアプリケーションのみが開いているので、効率よく作業を進めることができます。

仮想デスクトップは以下の手順で実施します。図5を参照しながら読んでください。

・タスクバーにあるタスクビューボタンをクリックするかWindowsキーと+ Tabキーを同時

に押します

・タスククビュー画面に表示される新しいデスクトップボタンをクリックします

・新しいデスクトップが作成され、既存のデスクトップの横に追加されます

・作成したデスクトップのサムネイルをクリックすることで、切り替えることができます

・ディスクトップを区別しやすいように名前を変更する場合は、最初はデスクトップ1など

になっている名前をクリックし、新しい名前を入力します

まとめ

大きな作業画面が欲しいけどマルチディスプレイ環境を構築することが難しい場合に使えるのが、画面分割と仮想ディスクトップです。同時に複数の情報を参照しながら作業を進める場合は画面分割が有効です。常に複数のウィンドウを視界に入れておきたい場合に適しています。一方、目的ごとに作業環境を切り替えて集中したい場合や限られた画面スペースを有効に活用したい場合は仮想デスクトップが適しています。

普段の作業スタイルに合わせて、どちらの機能が役立つか試してみてはいかがでしょうか?この記事が皆様の参考になれば幸いです。