column

デジ・ライフコラム

INDEX

はじめに

最近、「ビッグデータ」や「データ分析」という言葉をよく耳にします。難しそうに感じるかもしれませんが、実は私たちの暮らしの中にもビッグデータがあふれています。スマートフォンの歩数記録、スーパーの売れ筋情報、天気予報の予測モデル――どれも大量のデータが活用されています。

では、私たちがビッグデータを見たり使ったりすることはできるのでしょうか? 実は、公共の利益のために無料で利用できるビッグデータが公開されています。その一つが、今回紹介する日本政府が運営する公式統計サイト「e-Stat」です。

今回の「基礎編」では、e-Statの内容と基本的な操作方法を紹介します。次回の「応用編」では、統計データを地図上に視覚化して表示・分析できるjSTAT MAPを紹介します。そして最後の「実用編」では、e-Statのデータを活用して出店計画を検討する実用的な例を紹介する予定です。

e-Statとは?

e-Stat(https://www.e-stat.go.jp)は、総務省統計局が運営する日本最大級の統計ポータルサイトです。図1にトップ画面を示します。人口・物価・教育・医療・観光など、国が集めたさまざまな分野のデータを無料で閲覧・ダウンロードできます。

たとえば次のような情報が確認できます。

• 各都道府県や市区町村の人口・年齢構成

• 物価や賃金の推移

• 教育や医療、観光の動向

• 労働力や産業別の統計

まさに「日本の今を数字で見られる場所」といえるでしょう。

よく聞く話題をデータで見てみよう!

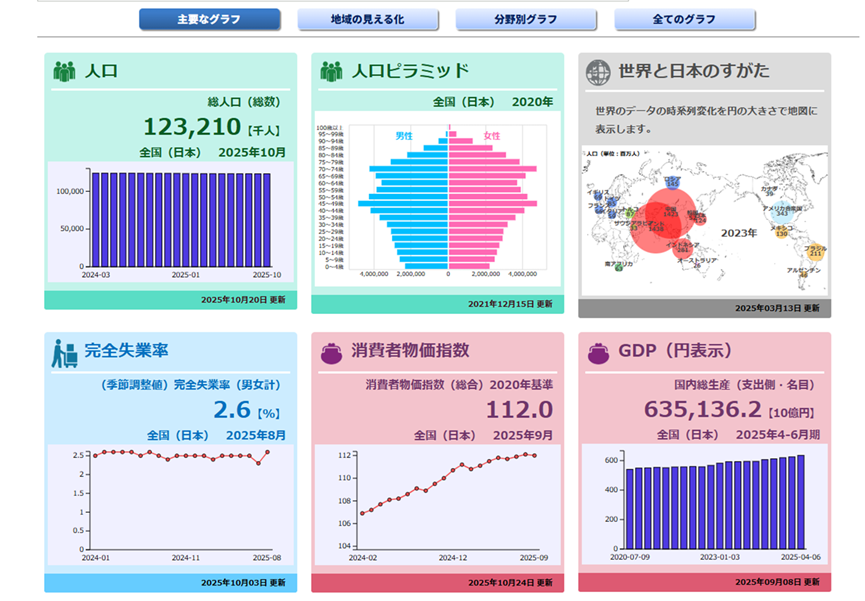

まずは、ニュースでよく耳にする「物価上昇」や「少子高齢化」のデータを見てみましょう。最初は簡単な操作でビッグデータの世界を体験できる「統計ダッシュボード」を使います。図1で左下の「統計データを活用する > グラフ」をクリックすると、図2に示す統計ダッシュボードの画面が表示されます。ここでは主要な統計データがグラフで提供されています。

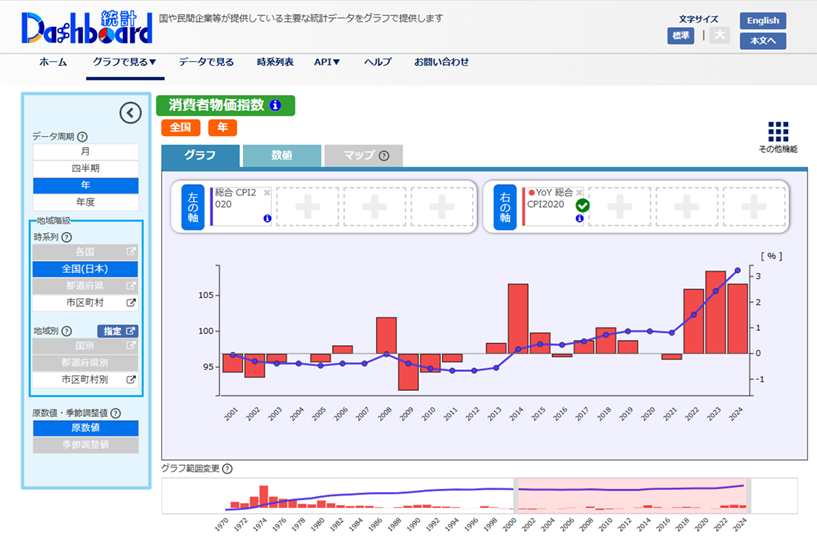

図2で「消費者物価指数」を選択すると、図3に示す消費者物価指数の推移が表示されます。グラフの縦軸は左側パネルで、横軸は下側のスライドバーで設定できます。図3は2001年からの推移を示しており、折れ線グラフは2020年を100とした消費者物価指数、棒グラフは前年に対する変化率を示しています。

このグラフから、2000年代はいわゆる「失われた20年」にあたり、物価上昇がほとんど見られなかったことがわかります。2014年は消費税率が5%から8%に引き上げられた影響で物価上昇率が高く、2022年以降は前年比で2~3%上昇しており、近年の物価上昇傾向が確認できます。

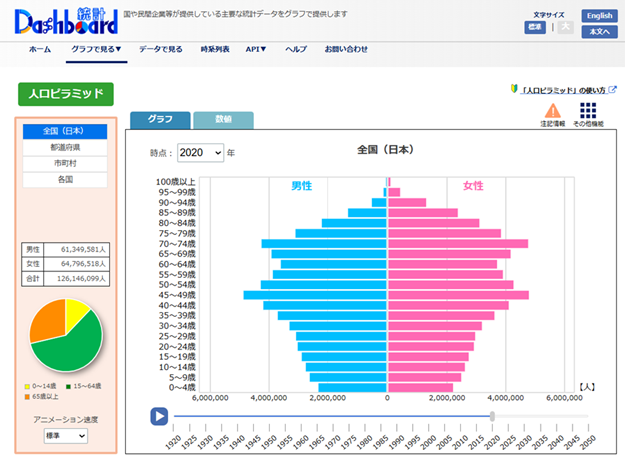

次に図2で「人口ピラミッド」を選択すると、図4に示す2020年の人口ピラミッドが表示されます。日本の人口ピラミッドは底辺がすぼんだ「つぼ型」をしており、少子化の進行を示しています。また、左側の円グラフから65歳以上の人口が28.7%に達していることがわかります。

この比率が7%以上で「高齢化社会」、14%以上で「高齢社会」、21%以上で「超高齢社会」とされるため、日本はすでに超高齢社会です。

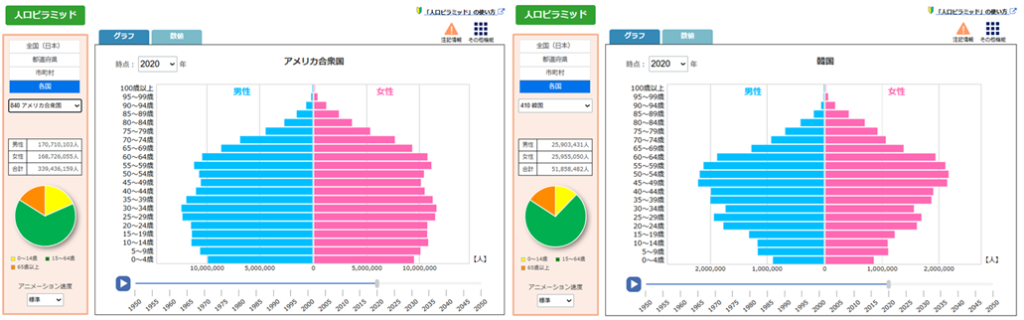

さらに、左側パネルで他国を選択することもできます。図5では米国と韓国の人口ピラミッドを示しています。米国は少子化があまり進んでいない一方、65歳以上人口は16.1%で「高齢社会」です。韓国は少子化が日本と同程度に進行しているように見えますが、65歳以上人口は15.8%で同じく「高齢社会」に分類されます。

下側のスライドバーを使うと、日本の場合は1920年から2050年(推定値)までの人口ピラミッドの変化をアニメーションで確認できます。1920年の日本はまさに「ピラミッド型」ですが、現代では底辺がすぼんだ「つぼ型」に変化し、2050年には65歳以上人口が37.1%に達する予測です。つまり国民の3人に1人が高齢者になる見込みです。

ニュースで耳にする話題も、実際の統計データを見てみると理解が深まります。情報を読み取り、自分で判断する力は、未来を読む力につながります。まずは身近なデータから読み解いてみましょう。

あなたの街をデータで見てみよう!

物価上昇や少子高齢化のデータは興味深いですが、やや抽象的に感じたかもしれません。そこで、国勢調査のデータを使って自分の街を見てみましょう。国勢調査は5年ごとに実施され、2025年はちょうど調査の年にあたります。現時点で入手できる最新データは5年前(令和2年)のものです。対象は全国民で、調査サンプルはおよそ1億2千万人規模になります。

図1の「統計データを探す」から国勢調査データにアクセスできます。図6に令和2年の国勢調査画面を示します。ここから、この調査がデータベース数664、ファイル数8,474という膨大なデータであることがわかります。

通常はこの中から目的の統計データを探し出して利用しますが、検索だけではやや難しく感じるかもしれません。そこで「統計ダッシュボード」と同様に、「統計データを活用する」にある「地域」の機能を紹介します。こちらは選択式で、操作も直感的です。

都道府県・市区町村の主要データを表示

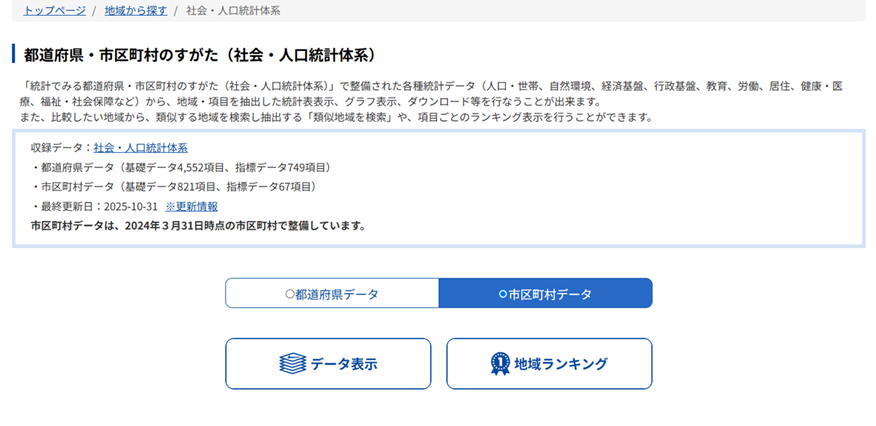

図1で「統計データを活用する > 地域」を選択すると、「社会・人口統計体系」の画面(図7)が表示されます。ここで「市区町村データ」を選び、「データ表示」をクリックします。

図8の「地域選択タブ」の「1 絞り込み」で、神奈川県の市と区を指定して「実行」をクリック。続いて「2 地域候補」で横浜市と各区を選択し、「確定」をクリックします。次に図9の「表示項目選択」タブの「1 絞り込み」から指標「#A 人口・世帯」を選び、「実行」をクリック。候補から「15歳未満人口割合」、「15~64歳人口割合」、「65歳以上人口割合」、「昼夜間人口比率」を選択し、「確定」をクリックします。

図10の「統計表表示」タブの画面に、指定したデータが表示されます。おもしろいのは画面右上の「ランキング表示」をクリックすると図11のようにランキングで表示されることです。

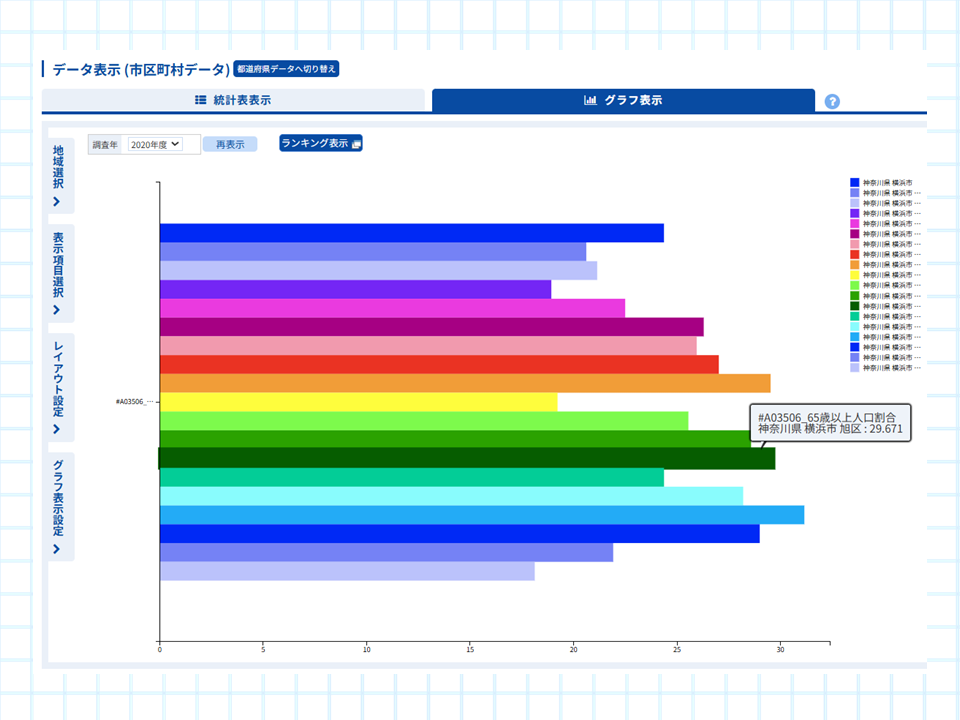

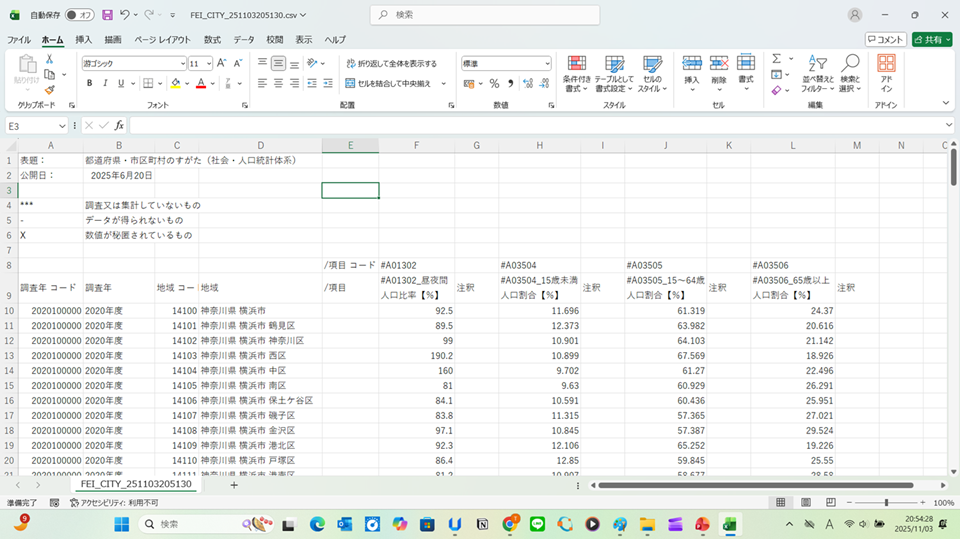

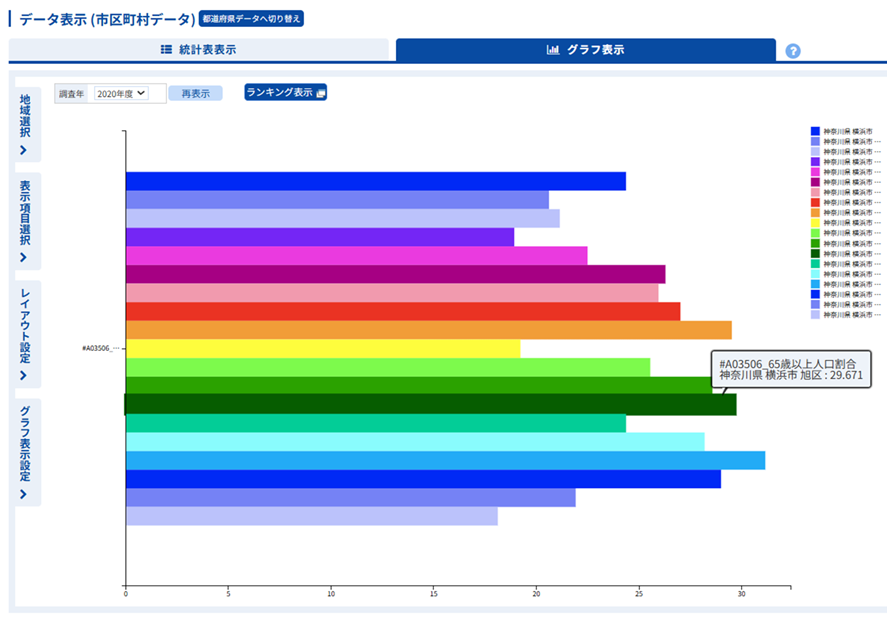

図10の画面右上の「ダウンロード」をクリックすると、CSV形式でデータをダウンロードすることができます。図12にダウンロードしたファイルをExcelで読み込んだ画面を示します。これによりデータを編集・加工して、分析に使うことができます。また「65歳以上人口割合」だけを選び直して、図10で「グラフ表示」タブを選択するとデータを可視化することもできます(図13)。

図10の表から四季の森教室がある旭区は65歳以上のシニア人口割合が29.7%で、横浜市18区の中で2番目に高く、高齢化が進んでいることがわかります。横浜市平均は24.4%、最も低いのは都筑区の18.1%です。

昼夜間人口比率は、夜間人口(その地域に住む人)に対する昼間人口(その地域で働く・学ぶ・生活する人)の比率を示します。100%を超えると周辺から人が集まる「集積地」、100%未満だと住民が通勤・通学で都市部へ移動する「ベッドタウン」といえます。旭区の昼夜間人口比率は81.7%で、18区中5番目に低く、ベッドタウン的な性質が強い地域です。

実用編では教室がある旭区で若い人向けのカフェの出店計画を検討する予定です。昼夜間人口比率が高い地域はビジネス客や通勤客向け(カフェ、ランチ特化の飲食店など)に適し、低い地域は地域住民向け(スーパー、クリーニング店、学習塾など)に適しています。以上の年齢分布と昼夜間人口比率からは、若い人向けとしては少し不利な印象を受けますが、実用編では区よりも小さいエリア単位でのデータを使い、より細かく検討します。

まとめ

いかがだったでしょうか。今回は、実際に操作しながら体験できるビッグデータということで、政府統計サイトe-Statの内容と操作方法を紹介しました。このコラムを読んでビッグデータを身近に感じていただけたなら幸いです。

次回の応用編では、統計データを地図上に視覚化して表示・分析できるjSTAT MAPを紹介する予定です。ぜひそちらもご覧ください。